Эмигрантика

Список разделов › Главное › О жизни России и общества

Сообщений: 10

• Страница 1 из 1

По мере сил и желания попробую писать в этой теме о наших людях за границей. Это довольно забавное и поучительное действие - познавать свою страну, свой народ через тех кто уехал в другие государства. Описывая их, вы увидете как наш народ расцветает новыми красками, становится более глубоким и широким, участвуя в жизни иных стран и меняя мир. Будут и патриоты, и предатели, и русофилы и русофобы, вернувшиеся в отечество и родившиеся в русских семьях за границей, и будут и русские и татары и украинцы и просто выходцы с рос. империи-СССР-РФ.

«Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса». (Н. Рерих «Нерушимое»)

«Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса». (Н. Рерих «Нерушимое»)

- КарданныйВал

- Автор темы

- Сообщения: 8257

- Темы: 22

- С нами: 10 лет 7 месяцев

Re: Эмигрантика

Угадайте по биографии! Он родился в семье русских дворян и татарских князей. Закончил военную академию и служил в армии.

После армии сменил десятки гражданских профессий, объездив всю Россию. Тогда же начал писать талантливые рассказы об армейских буднях и жизни простого народа.

Его самая известная повесть, посвящена дуэли русских офицеров. А другое культовое произведение – городскому дну, жизни российских проституток.

Как и все приличные люди, он был истинным патриотом своей Отчизны и русского народа.

С одной стороны, он страстно желал реформировать страну к лучшему и поддерживал русских революционных социалистов, эсеров. Участвовал в восстании лейтенанта Шмидта в Севастополе.

С другой – с началом Первой мировой, он отдал свой долг Родине, сражаясь в составе ополчения в Финляндии. А также писал патриотические воззвания, открыл в собственном доме военный госпиталь и агитировал покупать военные займы.

После революции он был разочарован военным коммунизмом, обернувшимся красным террором, и вступил в Белую армию генерала Краснова, став главным редактором армейской газеты.

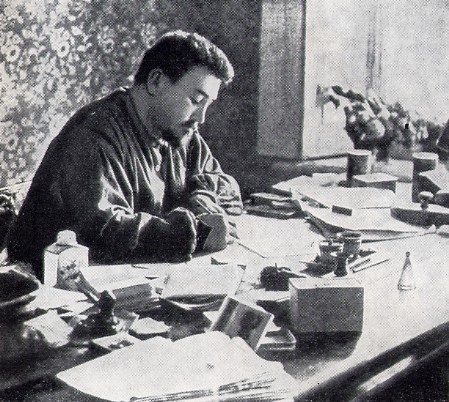

После Гражданской обосновался в Париже, но жить вне России не смог. Сталин лично утвердил его прошение о возвращении домой.

В 1938 скончался от рака.

Таких писателей вы сейчас не встретите, могучий богатырь и воин, косая сажень в плечах.

Однажды он чуть не погиб в авиакатастрофе, когда взлетел в небо с могучим русским борцом и авиатором, Иваном Заикиным. Самолеты того времени не могли вывезти сразу двух силачей-гигантов.

Не буду томить, это Александр Куприн.

Современные писатели максимум могут упасть пьяными в салат или уступить в битве пельменям с мазиком(

ДЕТСТВО

Родился Александр Куприн 7 сентября 1870 года в небольшом уездном городке Наровчате близ Пензы, и стал шестым ребенком в семье Ивана Куприна – потомственного дворянина, мелкого чиновника и Любовь Кулунчаковой, принадлежавшей к обедневшему татарскому княжескому роду. Трое детей умерли, не прожив и двух лет. Когда Сашеньке исполнился год, от эпидемии чумы умер отец семейства, и Любовь Алексеевна осталась без средств к существованию с тремя детьми. В 1874-м женщина приняла решение уехать в Москву. Там ей удалось пристроить двух дочерей в казенные пансионаты, а сама с сыном поселилась во Вдовьем доме, куда наконец-то выхлопотала себе место.

В шестилетнем возрасте мальчик начал обучение в московском Разумовском пансионе, считавшемся сиротским интернатом. Спустя четыре года Саша продолжил образование во Втором Московском кадетском корпусе, окончив который стал курсантом Александровского военного училища. Из его стен Куприн вышел подпоручиком, и на протяжении четырех лет нес службу в Днепровском пехотном полку.

Александр Куприн вышел в отставку в возрасте 24-х лет. Вначале он поселяется в Киеве, потом в Одессе, затем его путь лежит в Севастополь. Он никак не мог остановиться, менял город за городом, потому что не владел ни одной гражданской специальностью. Только благодаря Ивану Бунину, молодой человек находит постоянное место – в Санкт-Петербургском издании «Журнал для всех». Пройдет некоторое время и литератор переедет в Гатчину, в Первую мировую откроет военный госпиталь и будет содержать его за собственные средства.

Отречение от престола императора Николая II Куприн принял с большим воодушевлением. После того, как у власти стали большевики, писатель обратился к вождю – Владимиру Ленину и предложил учредить специальное издание для сельских жителей, «Земля». Однако достаточно скоро у него наступило разочарование новой властью, он понял, что в стране начинается диктатура.

ИМЕННО АЛЕКСАНДР КУПРИН БЫЛ АВТОРОМ УНИЧИЖИТЕЛЬНОГО НАЗВАНИЯ СССР – «СОВДЕПИЯ», ПРОЧНО ВОШЕДШЕГО В ЖАРГОН.

В гражданскую войну писатель добровольно ушел в Белую армию. После того, как она потерпела поражение, эмигрировал из страны. Вначале Куприн жил в Финляндии, потом переехал во Францию.

В начале 30-х годов финансовое положение писателя представляло собой печальную картину, он имел многочисленные долги, не мог обеспечить своих родных даже самым необходимым. Что-то надломилось в нем, и утешение он искал в выпивке. После нескольких лет таких мытарств, он решил вернуться домой, в Союз. В 1937-м обратился с этой просьбой лично к Сталину и нашел в его лице поддержку.

КНИГИ

Первая проба пера будущего знаменитого писателя состоялась еще во время учебы в кадетском корпусе. Куприн начал со стихов, но его первые работы никогда не издавались. Первое опубликованное произведение – рассказ «Последний дебют», после него появилась повесть под названием «Впотьмах» и несколько других рассказов на тему войны.

Тема войны и армии в творчестве Куприна играет большую роль. Почти все ранние произведения писателя изобилуют этой темой – повесть «На переломе», которая выходила под названием «Кадеты».

Пик в литературной карьере Куприна пришелся на начало нового века. Он напечатал рассказ для детей «Белый пудель», впоследствии названный классикой детской литературы. Потом поделился впечатлениями от пребывания в Одессе в рассказе «Гамбринус» и опубликовал одно из самых популярных своих произведений – повесть «Поединок». В те же годы представляет на суд читателей еще несколько своих шедевров – «Гранатовый браслет», «Жидкое солнце», многочисленные рассказы о животном мире.

ОТДЕЛЬНОЕ МЕСТО В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ ЗАНИМАЕТ ПОВЕСТЬ «ЯМА», ГЛАВНЫМИ ГЕРОИНЯМИ КОТОРОЙ БЫЛИ РУССКИЕ ПРОСТИТУТКИ.

Книгу буквально задушили критическими рецензиями, но парадокс состоял в том, что она признана слишком реалистичной и натуральной. Первый тираж повести полностью изъяли из печати, назвав его порнографическим.

За годы, проведенные в эмиграции, копилка работ писателя заметно пополнилась. Он очень много трудился, и все его книги нашли отклик у читателей. Французский период жизни писателя завершился созданием четырех крупных произведений – «Колесо времени», «Купол святого Исаакия Далматского», «Жанета», «Юнкера». Он стал автором многочисленных рассказов, и философской притчи «Синяя звезда».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

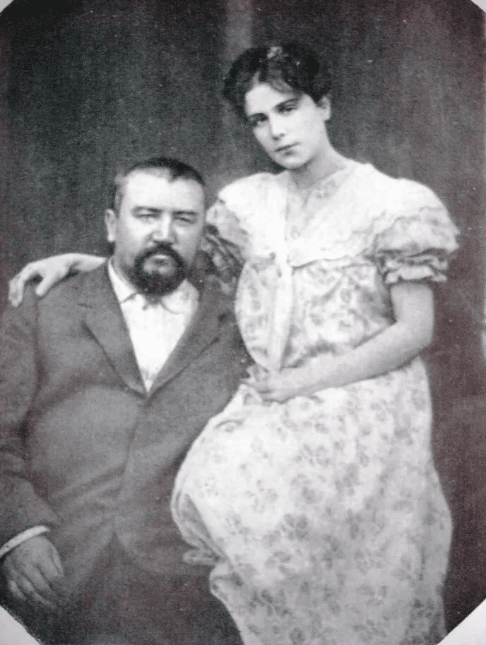

Первый раз писатель женился на молоденькой девушке Марии Давыдовой, отец которой – Карл Давыдов, был известным виолончелистом. Супруги прожили в браке 5 лет, стали родителями дочери Лидии. К сожалению, ее жизнь оборвалась в 21 год, ее не стало спустя некоторое время после рождения сына, внука Куприна.

Вторую жену – Елизавету Гейнрих, Куприн повел под венец в 1909-м, хотя они до этого уже жили два года в гражданском браке. Елизавета родила писателю двух дочерей – Ксению и Зинаиду. Ксения прославилась как модель и актриса, а Зинаида умерла совсем маленькой, в возрасте трех лет, от тяжелого воспаления легких. Личная жизнь писателя сложилась хорошо, он был счастлив в кругу семьи.

Жена Елизавета умерла в 1942 году, через четыре года после того, как не стало самого писателя. Она не смогла вынести все тяжести жизни в блокадном Ленинграде, бомбежки и постоянное чувство голода вынудило женщину покончить с собой.

Александр Куприн с женой Елизаветой

Единственный прямой потомок писателя – Алексей Егоров умер от ран в Великую Отечественную войну. Таким образом, род Куприных прервался.

СМЕРТЬ

Когда Куприн решил вернуться домой, он уже не мог похвастаться богатырским здоровьем. Оно было подорвано алкоголем, к тому же у писателя начало сильно падать зрение. Александр Иванович жил с надеждой, что на родине дела у него поправятся, что он сможет подлечиться и вернуться к полноценной жизни, однако чуда не произошло.

Через год после возвращения писатель посетил военный парад на Красной площади, после которого слег с воспалением легких. Помимо этого доктора диагностировали у него рак пищевода. Сердце Куприна перестало биться 25 августа 1938 года.

Местом его упокоения стало Волковское кладбище, там, на Литераторских подмостках, рядом с Иваном Тургеневым, он нашел свой вечный покой.

Различные фото

- Спойлер

Подробнее опишу его жизнь за границей

Хельсинки

В ноябре 1919 года Александр Куприн с семьей оказался в Ревеле. Затем, получив финскую визу, Куприны перебрались в Хельсинки. Финляндия, еще недавно бывшая русской, стала уже чужой страной, и разница между прошлым и настоящим была разительна.

«В Хельсинки, как обычно, мы остановились в гостинице «Фения» — самой лучшей, и, только поднимаясь по ее мраморным лестницам, увидев лакеев и кокетливых, в накрахмаленных передниках горничных, мы поняли, насколько мы были оборваны и неприглядны. И вообще наши средства нам не позволяли уже жить в такой гостинице», — вспоминала дочь писателя, Ксения Куприна, в своей книге «Куприн — мой отец».

Куприны снимали комнаты, сначала у частных лиц, потом в пансионате.

В Хельсинки Куприн прожил около полугода. Он активно сотрудничал с эмигрантской прессой. Но в 1920 году обстоятельства сложились так, что дальнейшее пребывание в Финляндии стало затруднительным.

«Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами. Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага… Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке», — писал Куприн Репину.

Решающую роль в выборе сыграло письмо Бунина из Парижа.

Париж

В Париж Куприн с женой и дочерью приехал 4 июля 1920 года.

«Нас встретили знакомые — не помню, кто именно, — и проводили в очень посредственную гостиницу недалеко от Больших бульваров… В первый же вечер мы решили всей семьей прогуляться по знаменитым бульварам. Мы решили поужинать в первом приглянувшемся нам ресторанчике. Подавал сам хозяин, усатый, налитый кровью… немножко под хмельком… Отец взял объяснения на себя, тщетно подбирая изысканные формулы вежливости, совсем пропавшие из обихода после войны. Хозяин долго не понимал, чего мы хотим, потом вдруг взбесился, сорвал скатерть со стола и показал нам на дверь. В первый, но не в последний раз я услышала: «Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!» …Мы с позором вышли из ресторанчика…», — вспоминала Ксения Куприна.

Постепенно жизнь Куприных вошла в колею. Но ностальгия не проходила.

«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру», — писал Куприн в очерке «Родина».

Жить в городе Куприну не хотелось. Он снял дачу под Парижем, но оказалось, что даже природа его не радует:

«Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России. Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал копаться на клумбах и грядках», — писала дочь писателя.

В конце концов Куприны вернулись в Париж и на десять лет обосновались на бульваре Монморанси, неподалеку от Булонского леса.

Как Куприн жил в эмиграции, видно из его писем к Лидии — дочери от первой жены.

«Живется нам — говорю тебе откровенно — скверно. Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце… Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки; о зиме думаем с содроганием: повисает новый груз — долги за уголь».

Материальные условия жизни семьи Куприна, как и многих других русских эмигрантов, все ухудшались. Когда серьезно заболела Ксения и ее надо было отправить в Швейцарию для лечения, пришлось устроить благотворительный вечер, да еще брать деньги в долг. Затем врачи посоветовали пожить девушке на юге — устроили лотерею, на которой распродали семейные реликвии.

В 1926 году Куприны открыли переплетную мастерскую, но дело не пошло, затем устроили книжный магазинчик, но и тут успеха не было. В 1934 году магазин превратили в русскую библиотеку. В 30-е годы Ксения работала манекенщицей, а потом стала сниматься в кино и приобрела некоторую популярность как актриса. Но успехи Ксении на этом поприще не могли обеспечить благосостояния ее семьи. Почти все заработанные ею деньги уходили на приобретение туалетов, без которых невозможно было удержаться в профессии, тогда еще малоприбыльной.

Куприн с уважением относился к французской культуре и французским традициям, и, сопоставляя их с русскими, не всегда отдавал предпочтение последним.

«Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве — черт побери! — мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку», — писал он в цикле очерков «Париж домашний».

Но, конечно, при всем уважении к французским обычаям, Куприн ощущал их чужими.

Александр Куприн был внимательным слушателем, и теперь, в эмиграции, многочисленные рассказы, услышанные им когда-то в России от «бывалых» людей, оживали на страницах его произведений. Но к концу 20-х — началу 30-х годов запас жизненных впечатлений, вывезенных Куприным из России, в значительной степени иссяк, и в середине 30-х годов Куприн фактически прекращает литературную деятельность. Последним значительным произведением писателя была повесть «Жанета», законченная в 1933 году.

- КарданныйВал

- Автор темы

- Сообщения: 8257

- Темы: 22

- С нами: 10 лет 7 месяцев

Re: Эмигрантика

Супруги прожили в браке 5 лет, стали родителями дочери Лидии. К сожалению, ее жизнь оборвалась в 21 год, ее не стало спустя некоторое время после рождения сына, внука Куприна.

Елизавета родила писателю двух дочерей – Ксению и Зинаиду. Ксения прославилась как модель и актриса

Единственный прямой потомок писателя – Алексей Егоров умер от ран в Великую Отечественную войну. Таким образом, род Куприных прервался.

«Отца всегда продолжала тревожить судьба Лидии. Он послал ей несколько писем в Петроград и наконец получил ответ от 14 сентября 1922 года (отрывок):

«Спасибо тебе большое, дорогой папа, за твою заботу…»

«Если будешь писать маме, пожалуйста, ей ничего не сообщай о том, что я тебе писала сейчас об Иорданском, она может ко мне привязаться за то, что я тебе сболтнула лишнее. Может быть, это не в их планах, чтобы ты знал, что твоего возвращения жаждут. Что касается мамы, то она с Иорданским последние два-три года живет на редкость счастливо, гордится его политической карьерой, во всем с ним соглашается, бывает постоянно в Кремле… ругает белых, хвалит коммунистов. Живут они оба очень хорошо, ни в чем не нуждаются. Мама довольна своей судьбой, и твои предположения, что ей живется плохо с Иорданским в его „преображенном виде“, очень далеки от истины. Они оба стали такими примерными супругами на старости лет, что остается только удивляться. Никогда не ссорятся, воркуют, как голубки…»

«28 августа 1923 года Лида пишет своей матери в Италию (отрывок):

«…Сижу все время дома. Изредка заглядывает к нам кто-нибудь из знакомых. Младенцу моему уже около 5-ти месяцев, и он начинает время от времени проявлять признаки беспокойства. Торжественное событие произойдет, по всей вероятности, в январе или феврале».

«Последнее письмо Лиды к своей матери очень мрачное. С мужем она постоянно ссорилась, была часто к нему несправедлива. Он болел, имел служебные неприятности… Никакой, кроме военной, специальности у него не было. Из занимаемой квартиры их должны были выселить, но куда выезжать, неизвестно, так как жилищный вопрос обострился. Последние месяцы беременности Лида переносила трудно».

«В начале 1924 года она родила сына Алексея и вскоре разошлась с мужем. А 23 ноября 1924 года Лида умерла, оставив десятимесячного сына. Алеша воспитывался у своего отца».

Всё теперь понятно. С первой женой Куприн разошёлся. Она жила в Италии (муж - итальянский коммунист?) с новым мужем, и, судя по письму дочери, в замужестве была довольна. Лидия ссорилась с мужем, что-то всё-время её не устраивало, не работала, что, конечно, психологически изматывает. Родила сына, умерла, сын Алексей в Великую Отечественную погибает.

Что касается Ксении.

"яркий роман с французским летчиком".

"погиб в автокатастрофе".

Работала сначала актрисой немого кино, затем переводчиком, затем, приняв приглашение переезда в СССР, играла эпизодические роли в театре им. Пушкина.

«Ксения так и не выйдет замуж: детей ей заменят восемь домашних кошек и куча бездомных животных, которых она подкармливала. Последнее, что произнесла красавица Кисса в больнице, где она умирала от рака: «Оденьте меня хорошо, за мной пришли родители»». (1981 г.)

- Мир

- Сообщения: 3138

- Темы: 7

- С нами: 13 лет 3 месяца

Re: Эмигрантика

Зинаида Лансере, будущая Серебрякова, появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имении Нескучное под Белгородом в семье творческих людей. Ее мать Екатерина Лансере происходила из рода потомственных франко-итальянских художников и архитекторов, да и сама она была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды Евгений Лансере, прославился как одаренный скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала: он умер, когда девочке едва исполнилось два года.

Хорошо организованная страница про Серебрякову. Советую прочитать там. Картины, цитаты, информация.

https://www.culture.ru/s/serebryakova/

В 1924 году Серебрякова окончательно осознала, что в новой Советской России у нее нет ни перспектив, ни надежды обеспечить семью. Единственная возможность хоть как-то существовать — писать портреты на заказ, но это случалось редко. Художница решила, что выход один — ехать во Францию и работать там. В Париже уже жил дядя Зинаиды Александр Бенуа.

В мае 1960 года Серебрякова узнала, что наконец-то встретится со старшей дочерью Татьяной, которой разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. Татьяна к тому времени уже стала маститым театральным художником во МХАТе. Серебрякова не любила фотографироваться, поэтому Татьяна не знала, как мать выглядит спустя все эти годы, и была счастлива увидеть, что она почти не изменилась.

После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине.

Татьяна Серебрякова рассказывала, (один раз удалось пообщаться с ней), что подработкой в Париже была....как это правильно назвать? Была мода на реалистическое изображение содержания полок на дверцах шкафа. Кажется есть название этому. Вот этим она и подрабатывала.

Хорошо организованная страница про Серебрякову. Советую прочитать там. Картины, цитаты, информация.

https://www.culture.ru/s/serebryakova/

В 1924 году Серебрякова окончательно осознала, что в новой Советской России у нее нет ни перспектив, ни надежды обеспечить семью. Единственная возможность хоть как-то существовать — писать портреты на заказ, но это случалось редко. Художница решила, что выход один — ехать во Францию и работать там. В Париже уже жил дядя Зинаиды Александр Бенуа.

- Спойлер

В мае 1960 года Серебрякова узнала, что наконец-то встретится со старшей дочерью Татьяной, которой разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. Татьяна к тому времени уже стала маститым театральным художником во МХАТе. Серебрякова не любила фотографироваться, поэтому Татьяна не знала, как мать выглядит спустя все эти годы, и была счастлива увидеть, что она почти не изменилась.

После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине.

- Спойлер

- И очень кстати: в эпоху хрущевской оттепели правительство поставило задачу вернуть лучших представителей искусства из числа эмигрировавших. Серебрякова в этом смысле была безупречным кандидатом — она никогда не позволяла себе антисоветских замечаний, к тому же была искренней патриоткой России. В ее скромную парижскую квартиру с важной миссией приехали влиятельные советские художники Дементий Шмаринов, Александр Герасимов и Андрей Соколов — отобрать работы для персональной выставки в СССР.

Серебрякова не верила происходящему, хотя собственноручно набивала подрамники и осторожно прикладывала к ним картины. Ведь долгие десятилетия до ее живописи никому не было дела. Не верила она и тогда, когда работы были отправлены на родину, когда уже была готова афиша к выставке. Художница боялась не оправдать ожиданий, боялась, что ее найдут скучной и банальной.

В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки — в Москве, Киеве и Ленинграде; подготовка к ним заняла пять лет. Зинаиде Серебряковой было уже за 80, и она ждала вестей о реакции публики на картины. И дождалась. Успех был оглушительным — толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Советские музеи скупали ее картины, а альбомы с ее работами выпускались миллионными тиражами. Наконец-то картины Серебряковой увидели те, кто только слышал о ней.

Татьяна Серебрякова рассказывала, (один раз удалось пообщаться с ней), что подработкой в Париже была....как это правильно назвать? Была мода на реалистическое изображение содержания полок на дверцах шкафа. Кажется есть название этому. Вот этим она и подрабатывала.

- Папа_Карло В сети

- Сообщения: 60648

- Темы: 91

- С нами: 18 лет 10 месяцев

Re: Эмигрантика

да, есть типы людей, которые не могут ценить то, что есть..всегда считают, что их обделили чем-то

при чем таких слишком много на планете...а большинство на постсоветском пространстве..это я вам, как Вася Деревягин говорю, как есть

я вот сейчас зело домой хочу..а когда туда уеду, захочу еще в какие-то мандры....ибо нет правды под небом....

при чем таких слишком много на планете...а большинство на постсоветском пространстве..это я вам, как Вася Деревягин говорю, как есть

я вот сейчас зело домой хочу..а когда туда уеду, захочу еще в какие-то мандры....ибо нет правды под небом....

- ВасяДеревягин

- Сообщения: 2495

- Темы: 6

- С нами: 7 лет

Re: Эмигрантика

Сегодня поговорим про Муру Будберг. Совершенно невероятная по своей судьбе женщина, её жизнь ещё ждёт своей экранизации, и это должен быть не фильм, а сериал минимум на 5 сезонов.

Но то, чего женщина хочет,

Сам Бог не ведает даже.

М. Горький

Много лет она была любовницей Горького и его секретарем. После смерти стала наследницей его литературных трудов за границей. И до сих пор не утихают слухи, что именно она была его отравительницей: Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг.

Роковая страсть британского резидента

Горький был не единственным мужчиной, очарованным Марией Игнатьевной. Все, кто ее видел, единодушно признавались, что Мура дьявольски обаятельна. Жертвами ее чар становились и Фрейд, и Ницше, и Рильке. А еще Чуковский и Уэллс. Руководители ЧК Петерс и Ягода. И Сталин.

Мария Закревская - младшая дочь черниговского помещика, а затем члена Сената И.П. Закревского. Ее называли на Западе «русской миледи», «красной Матой Хари». Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, была любовницей Р.Б. Локкарта и Г. Уэллса. Жизнь ее, полная приключений, могла бы послужить сюжетом не одного романа.

Мария-Мура родилась в 1892 году. Когда девочке исполнилось девятнадцать лет, родители послали ее в Англию для совершенствования языка под присмотр сводного брата Платона, который служил в русском посольстве в Лондоне. Этот год определил дальнейшую судьбу Муры, потому что здесь она встретилась с огромным количеством людей из высшего лондонского света и в этот же год вышла замуж за прибалтийского дворянина И.А. Бенкендорфа из побочной линии княжеских Бенкендорфов, но не князя. Тогда же она познакомилась с английским дипломатом Брюсом Локкартом и с писателем Гербертом Уэллсом.

Затем Мура с мужем переехала в русское посольство в Германии. Жизнь обещала быть веселой и беззаботной, Мура даже была представлена кайзеру Вильгельму на придворном балу. Но пришел 1914 год, и все работники посольства покинули Берлин. Война все изменила.

В военные годы, несмотря на то, что у Муры было уже двое детей, она работала в военном госпитале, а ее муж служил в военной цензуре. От Февральской революции они укрылись в имении Бенкендорфа под Ревелем. Но произошла еще одна революция, а Муре надоела деревня, и она одна отправилась в Петроград, чтобы осмотреться. В это время в имении мужики убили ее мужа, а гувернантка чудом спасла детей, укрывшись с ними у соседей.

Положение было таким сложным, что вернуться в Ревель к детям было невозможно, а из петроградской квартиры Муру вскоре выселили революционные власти, и она оказалась на улице, одна, в охваченном беспорядками городе. В это сумасшедшее время в Москву возвратился консул Великобритании Брюс Локкарт, но теперь не как официальный дипломат, а скорее как специальный агент, как осведомитель, как глава особой миссии, призванный установить от имени своего правительства неофициальные отношения с большевиками.

Мура уже вторую неделю приходила в британское посольство после приемных часов, где у нее были друзья, на которых она очень надеялась. Локкарта она встретила там на третий день после его приезда... Ему шел тридцать второй год, ей было двадцать шесть.

Очень скоро отношения между Мурой и Локкартом приняли совершенно особый характер: оба страстно влюбились друг в друга. Она видела в нем все, чего лишилась, для него же Мура была олицетворением страны, которую он полюбил, с которой чувствовал глубокую связь. Недозволенное счастье неожиданно обрушилось на них в страшной, жестокой, голодной и холодной действительности русской революции. Оба стали друг для друга центром всей жизни. Любовь и счастье - и угроза тому и другому были теперь с ними день и ночь.

Эта любовь принесла ей горькое разочарование. Она тяжело переживала смерть ее общего с Локкартом ребенка. А затем — предательство своего любимого.

Локкарт выполнял в нашей стране тайную миссию. Шел 1918 год, и он добивался незаключения мирного договора между Россией и Германией, поскольку это соглашение ставило под удар все военные успехи союзников. Для этой задачи объединились дипломаты и разведчики разных стран. Но в историю это событие попало под названием «заговор послов» или «заговор Локкарта».

Заговор был раскрыт. Чекисты, ворвавшиеся в квартиру Локкарта, застали там вполне мирную картину: вазы с фруктами и цветами, вино и бисквитный торт в гостиной, красивая женщина в спальне дипломата. Как она была названа в отчете чекистов: «Сожительница Локкарта, некая Мура».

Сегодня восстановить подробности этого ареста невозможно. Известно лишь, что Мура вскоре была отпущена с Лубянки заместителем Дзержинского Петерсом. А Локкарт получил возможность выехать из страны, после чего уже заочно был приговорен к расстрелу. Но в отношениях любовников произошло нечто, что вызвало в душе Марии Игнатьевны целую мировоззренческую революцию и во многом изменило ее отношение к людям.

Впоследствии она найдет его и простит. Они станут друзьями. И спустя много лет в своих «Мемуарах британского агента» Локкарт напишет о Муре так: «Что-то вошло в мою жизнь, что было сильней, чем сама жизнь. С той минуты она уже не покидала меня, пока не разлучила нас военная сила большевиков».

В том же 1918 году Муре пришло известие, что ее муж Бенкендорф, бывший российский посланник в Германии, убит под Ревелем при невыясненных обстоятельствах. Она осталась одна без средств к существованию, с больной матерью на руках.

Она уехала в Петроград. 1919 год - зловещий год для Петрограда и России, год голодной смерти, сыпного тифа, лютого холода в разрушенных домах и безраздельного царствования ВЧК. Здесь она нашла своего знакомого по работе в госпитале, бывшего генерал-лейтенанта А. Мосолова, который ее приютил. У нее не было ни прописки, ни продовольственных карточек. Она решила работать. Однажды Мура отправилась во «Всемирную литературу» к К.И. Чуковскому, потому что ей сказали, что он ищет переводчиков с английского на русский. Он обошелся с ней ласково, дал какую-то работу, достал продовольственную карточку, а летом повел ее к Горькому.

В разное время различные женщины в доме Горького занимали за обеденным столом место хозяйки. С первой женой Е.К. Пешковой он расстался давно, с М.Ф. Андреевой - еще до революции, но она все еще жила в большой квартире писателя, хотя часто уезжала, и в это время ее место хозяйки занимала В.В. Тихонова, чья младшая дочь, Нина, поражала сходством с Горьким. В его доме жили и его дети, и дети его жен, и друзья. Часто ночевали гости. Мура всем понравилась, а когда через месяц начались холода, ее пригласили жить на квартиру писателя. Комнаты Горького и Муры были рядом.

Уже через неделю после переезда она стала в доме совершенно необходимой. Она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, отбирала те, которые ему присылались для чтения, готовила все для его дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные тексты, умела внимательно слушать, сидя на диване в его кабинете. Слушала молча, смотрела на него своими умными, задумчивыми глазами, отвечала, когда он спрашивал, что она думает о том и об этом, о музыке Добровейна, о переводах Гумилева, о поэзии Блока, об обидах, чинимых ему Зиновьевым…

Он знал о Муре немного, кое-что о Лаккарте, кое-что о Петерсе. Она рассказала Горькому далеко не все, конечно. То, что он воспринял как главное, было убийство Бенкендорфа и разлука с детьми. Она не видела их уже третий год, и она хотела и надеялась вернуться к ним. Горький любил слушать ее рассказы. У нее была короткая, праздная и нарядная молодость, которая рухнула от первого удара карающего эту жизнь топора. Но она ничего не боялась, шла своим путем, и не сломили ее ни ВЧК, ни то, что мужа разорвали на части, ни то, что дети бог знает где. Она - железная женщина. А ему пятьдесят два года, и он человек прошлого века, у него за спиной аресты, высылки, всемирная слава, а теперь - застарелый туберкулез, кашель и кровохарканье. Нет, он не железный.

Именно Горький организовал и второй, фиктивный брак Марии Игнатьевны. Писатель оплатил огромные карточные долги некоего барона Будберга, взамен сосватав ему свою очаровательную протеже. Этот брак ей был весьма необходим: в Эстонии у нее оставались дети от первого мужа, а замужество давало ей эстонское гражданство и право свободно посещать их. Так Мура стала баронессой Будберг.

Мура и Горький, фото не позднее 1933 года

Мура подолгу жила с Горьким на его вилле на Капри и чувствовала себя там вполне хозяйкой. Писатель предлагал ей узаконить их отношения, но она отказалась. Прежде всего теперь она ценила свою свободу.

Когда в Россию приехал Герберт Уэллс с сыном, Горький пригласил их жить к себе, в эту же большую и густонаселенную квартиру, потому что приличных гостиниц в то время было не найти. И Мура все дни была официальной переводчицей по распоряжению Кремля. К концу второй недели своего пребывания в Петрограде Уэллс внезапно почувствовал себя подавленным, не столько от разговоров и встреч, сколько от самого города. Он стал говорить об этом Муре, которую встречал еще перед войной, в Лондоне. А она была наделена врожденной способностью делать все трудное легким и все страшное - не совсем таким страшным, каким оно кажется, не столько для себя и не столько для других людей, сколько для мужчин, которым она нравилась. И вот, улыбаясь своей кроткой улыбкой, она уводила Уэллса то на набережную, то в Исаакиевский собор, то в Летний сад.

Когда Мура попыталась пробраться в Эстонию нелегально, чтобы узнать о детях, ее задержали, и Горький сразу же поехал в петроградскую ЧК. Благодаря его хлопотам Муру выпустили. Но когда восстановилось железнодорожное сообщение с Эстонией, она опять отправилась туда. Тогда уже было ясно, что Горький вскоре уедет за границу. Она надеялась, что он поедет через Эстонию, и хотела дождаться его там. Но в Таллинне ее сразу же арестовали, обвинив в том, что она советская шпионка. Она наняла адвоката, и ее выпустили, взяв подписку о невыезде. Через три месяца ее выслали бы обратно в Россию, куда ей совсем не хотелось. Но ни в какую другую страну она не могла уехать из Эстонии, впрочем, как и из России. «Вот если бы вы вышли замуж за эстонца и получили бы эстонское гражданство, - намекнул ей адвокат, - вас бы выпустили».

Она жила с детьми три месяца, и родня мужа из-за этого лишила детей всякой денежной поддержки. Теперь она должна была сама содержать их и гувернантку. И именно в этот момент тот адвокат познакомил ее с бароном Николаем Будбергом. Барон тоже хотел в Европу, но у него не было денег. Муре Горький, который был в Берлине, перечислил тысячу долларов. Теперь ее брак с бароном все решал: он получал деньги на выезд, она - визу. Горький в Берлине энергично хлопотал за Муру, которую предложил властям назначить за границей его агентом по сбору помощи голодающим России.

Годы 1921-1927 были счастливыми для Горького. Лучшие вещи его были написаны именно в это время, и, несмотря на болезни и денежные заботы, была Италия, которую он так любил. И была рядом Мура. Сияющее покоем и миром лицо Муры и большие, глубокие и играющие жизнью глаза, - может быть, это все было и не совсем правда, или, наверное, даже не вся правда, но этот яркий и быстрый ум, и понимание собеседника с полуслова, и ответ, мелькающий в лице, прежде чем голос прозвучит, и внезапная задумчивость, и странный акцент, и то, как каждый человек, говоря с ней или только сидя с ней рядом, был почему-то глубоко уверен в своем сознании, что он, и только он, в эту минуту значит для нее больше, чем все остальные люди на свете, давали ей ту теплую и вместе с тем драгоценную ауру, которая чувствовалась вблизи нее. Волосы она не стригла, как тогда было модно, а носила низкий узел на затылке, заколотый как бы наспех, с одной или двумя прядями, выпадающими из волны ей на лоб и щеку.

Ее тело было прямо и крепко, фигура была элегантна даже в простых платьях. Она привозила из Англии хорошо скроенные, хорошо сшитые костюмы, научилась ходить без шляпы, покупала дорогую и удобную обувь. Драгоценностей она не носила, мужские часы на широком кожаном ремешке туго стягивали ее запястье. В ее лице, с высокими скулами и широко поставленными глазами, было что-то жесткое, несмотря на кошачью улыбку невообразимой сладости.

Горький вместе с многочисленным семейством переезжал из одного санатория в другой. Жили всегда просторно и удобно. Когда писателю становилось лучше, он с Мурой ходил гулять к морю. В Херингсдорфе, как и в Саарове, в Мариенбадане и в Сорренто он ходил медленно. Носил черную широкополую шляпу, сдвинув ее на затылок, желтые усы загибались книзу. Утром читал газеты и писал письма. За порядком в доме по-прежнему следила Мура. Но теперь регулярно, три раза в год, она ездила в Таллинн к детям - летом, на Рождество и на пасху - и проводила с ними каждый раз около месяца. Иногда она задерживалась в Берлине по издательским делам Горького. Но в Берлине жил еще Николай Будберг, ее официальный муж, и он вел себя так, что его в любое время могли посадить в тюрьму - за карточные долги, за невыплату алиментов, за неоплаченные чеки... Ей приходилось улаживать дела барона - платить... Мура решила отправить мужа в Аргентину, и ей это удалось. Больше она о нем никогда не слышала.

до сих пор жива версия, что Горького убила его Мура — по заданию НКВД, а возможно, и самого Сталина. Она приехала в Горки из Лондона, как только писатель заболел. Она находилась с ним с глазу на глаз. Незадолго до смерти она приходила к Горькому в сопровождении Ягоды. А после смерти у постели писателя видели стакан воды, который исчез. Родственники покойного не смогли получить даже частички его праха. (Писатель был кремирован и похоронен в кремлевской стене.)

Кроме того, известно, что Сталин всегда относился к Муре с симпатией. Однажды она подарила вождю всех народов аккордеон, и генсек был очень рад презенту. А по рассказам внучки Горького Марфы Максимовны, Сталин «при встречах всегда расшаркивался перед ней. Однажды прислал огромный букет алых роз».

Не исключено, что Мура многие годы была агентом ЧК: чуть ли не с первых дней основания, со времени своего ареста в 1918 году. Впрочем, никаких документальных доказательств нет. И попытки биографов Горького найти подтверждения этому в архивах Лубянки ни к чему не привели.

Однако в том, что Мария Будберг — шпионка, были убеждены сотрудники британской разведки МИ-5. Ее называли красной Мата Хари и долгие годы вели за ней наблюдение.

По-видимому, виновата в этом... сама баронесса Будберг. Как писала ее дочь Таня Александер, именно ее мать играла главную роль в создании слухов и легенд вокруг собственной особы. Она перекраивала свое прошлое, не считаясь с фактами и напуская тумана. Любившая быть всегда в центре внимания, она оставалась примой в созданном ею театре собственной судьбы.

Тайны автомобильного трейлера

Через некоторое время после смерти Горького Будберг поселилась в Англии со своими двумя детьми, жившими до этого в Эстонии и... с другим известным писателем — Гербертом Уэллсом.

Они познакомились, когда фантаст приезжал в СССР по приглашению советских властей, и Уэллс уже не смог забыть Муру никогда. Еще живя на Капри, Мария тайно ездила в Лондон и встречалась с автором «Человека-невидимки». Он ей предлагал обвенчаться, но тщетно. Миссис Уэллс баронесса Будберг так и не стала.

Многие годы она находилась под пристальным наблюдением британской разведки. Обнародованы донесения одного из агентов МИ-5 о том, что эта женщина могла выпить огромное количество спиртного, особенно джина, и не терять головы. «Эта женщина очень опасна», — сигнализировала московская резидентура английской разведки.

Всю войну она работала на Локкарта в журнале «Свободная Франция». Уэллс воспринимал ее деятельность у французов как необходимое убийство времени. Он жил теперь в собственном особняке и начал пророчествовать о конеце света, потому что все его лучшие книги остались в прошлом. Он болел, а в 1945 году никаких надежд на улучшение здоровья уже не осталось, и с этого времени Мура была с ним неотлучно. Война состарила ее. Она начала толстеть, ела и пила очень много и небрежно относилась к своей внешности. Ей было пятьдесят четыре года, когда умер Уэллс.

После войны Мура жила в Лондоне совершенно свободно, без денежных затруднений. Сын жил на ферме, дочь вышла замуж. Мура несколько раз ездила в СССР как британская подданная. В конце жизни она очень растолстела, общалась больше по телефону и всегда имела под рукой полбутылки водки. За два месяца перед смертью сын, бывший уже на пенсии, взял ее к себе в Италию.

«Она была умна, жестока, полностью сознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое, и, зная свои силы, опиралась на свое физическое здоровье, энергию и женское очарование. Она умела быть с людьми, жить с людьми, находить людей и ладить с ними. Она, несомненно, была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшегося беспощадным и безжалостным к ней и к ее поколению вообще», — писала о Муре Нина Берберова (жена поэта Ходасевича) в своей самой популярной книге «Железная женщина: Рассказ о жизни М.И. Закревской-Будберг, о ней самой и ее друзьях».

Впрочем, сама Мария Игнатьевна была убеждена, что Берберова ее недолюбливала, потому что сама претендовала на внимание со стороны Горького, но проиграла в этом женском соперничестве. (Кстати, определение «железная женщина» Муре дал сам Горький.)

Именно Мария Игнатьевна уговорила Алексея Максимовича вернуться на родину. Здесь, в Советском Союзе, он написал «Жизнь Клима Самгина» и посвятил этот роман Муре. И здесь он умер. А злые языки тогда про Муру сказали: «Он ей — «Жизнь», а она ему — смерть».

«Он ей — «Жизнь», а она ему — смерть»

Слухи о том, что Горького отравили, ходят все годы. Об этом говорилось и на процессе против Троцкистско-Бухаринского блока: убийство Горького было одним из пунктов обвинительного заключения против бухаринцев. Однако никаких документальных подтверждений, что Горького отравили, впоследствии получить так и не удалось. Официально считается, что вождь пролетарской литературы умер естественным образом.

После смерти пролетарского писателя советское правительство оформило Будберг как наследницу зарубежных изданий писателя, и вплоть до второй мировой войны она получала гонорары со всех его зарубежных изданий.

В 1974 году баронесса Мура подожгла автомобильный трейлер, в котором хранились рукописи и ее личный архив. Бумаги, за которые бы дорого заплатили разведки разных стран, литературоведы и историки, канули в небытие, оставив об их хозяйке лишь мифы да обрывки воспоминаний. Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг умерла спустя два месяца после этого пожара — в возрасте 83 лет.

Но то, чего женщина хочет,

Сам Бог не ведает даже.

М. Горький

Много лет она была любовницей Горького и его секретарем. После смерти стала наследницей его литературных трудов за границей. И до сих пор не утихают слухи, что именно она была его отравительницей: Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг.

Роковая страсть британского резидента

Горький был не единственным мужчиной, очарованным Марией Игнатьевной. Все, кто ее видел, единодушно признавались, что Мура дьявольски обаятельна. Жертвами ее чар становились и Фрейд, и Ницше, и Рильке. А еще Чуковский и Уэллс. Руководители ЧК Петерс и Ягода. И Сталин.

Мария Закревская - младшая дочь черниговского помещика, а затем члена Сената И.П. Закревского. Ее называли на Западе «русской миледи», «красной Матой Хари». Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, была любовницей Р.Б. Локкарта и Г. Уэллса. Жизнь ее, полная приключений, могла бы послужить сюжетом не одного романа.

Мария-Мура родилась в 1892 году. Когда девочке исполнилось девятнадцать лет, родители послали ее в Англию для совершенствования языка под присмотр сводного брата Платона, который служил в русском посольстве в Лондоне. Этот год определил дальнейшую судьбу Муры, потому что здесь она встретилась с огромным количеством людей из высшего лондонского света и в этот же год вышла замуж за прибалтийского дворянина И.А. Бенкендорфа из побочной линии княжеских Бенкендорфов, но не князя. Тогда же она познакомилась с английским дипломатом Брюсом Локкартом и с писателем Гербертом Уэллсом.

Затем Мура с мужем переехала в русское посольство в Германии. Жизнь обещала быть веселой и беззаботной, Мура даже была представлена кайзеру Вильгельму на придворном балу. Но пришел 1914 год, и все работники посольства покинули Берлин. Война все изменила.

В военные годы, несмотря на то, что у Муры было уже двое детей, она работала в военном госпитале, а ее муж служил в военной цензуре. От Февральской революции они укрылись в имении Бенкендорфа под Ревелем. Но произошла еще одна революция, а Муре надоела деревня, и она одна отправилась в Петроград, чтобы осмотреться. В это время в имении мужики убили ее мужа, а гувернантка чудом спасла детей, укрывшись с ними у соседей.

Положение было таким сложным, что вернуться в Ревель к детям было невозможно, а из петроградской квартиры Муру вскоре выселили революционные власти, и она оказалась на улице, одна, в охваченном беспорядками городе. В это сумасшедшее время в Москву возвратился консул Великобритании Брюс Локкарт, но теперь не как официальный дипломат, а скорее как специальный агент, как осведомитель, как глава особой миссии, призванный установить от имени своего правительства неофициальные отношения с большевиками.

Мура уже вторую неделю приходила в британское посольство после приемных часов, где у нее были друзья, на которых она очень надеялась. Локкарта она встретила там на третий день после его приезда... Ему шел тридцать второй год, ей было двадцать шесть.

Очень скоро отношения между Мурой и Локкартом приняли совершенно особый характер: оба страстно влюбились друг в друга. Она видела в нем все, чего лишилась, для него же Мура была олицетворением страны, которую он полюбил, с которой чувствовал глубокую связь. Недозволенное счастье неожиданно обрушилось на них в страшной, жестокой, голодной и холодной действительности русской революции. Оба стали друг для друга центром всей жизни. Любовь и счастье - и угроза тому и другому были теперь с ними день и ночь.

Эта любовь принесла ей горькое разочарование. Она тяжело переживала смерть ее общего с Локкартом ребенка. А затем — предательство своего любимого.

Локкарт выполнял в нашей стране тайную миссию. Шел 1918 год, и он добивался незаключения мирного договора между Россией и Германией, поскольку это соглашение ставило под удар все военные успехи союзников. Для этой задачи объединились дипломаты и разведчики разных стран. Но в историю это событие попало под названием «заговор послов» или «заговор Локкарта».

Заговор был раскрыт. Чекисты, ворвавшиеся в квартиру Локкарта, застали там вполне мирную картину: вазы с фруктами и цветами, вино и бисквитный торт в гостиной, красивая женщина в спальне дипломата. Как она была названа в отчете чекистов: «Сожительница Локкарта, некая Мура».

Сегодня восстановить подробности этого ареста невозможно. Известно лишь, что Мура вскоре была отпущена с Лубянки заместителем Дзержинского Петерсом. А Локкарт получил возможность выехать из страны, после чего уже заочно был приговорен к расстрелу. Но в отношениях любовников произошло нечто, что вызвало в душе Марии Игнатьевны целую мировоззренческую революцию и во многом изменило ее отношение к людям.

Впоследствии она найдет его и простит. Они станут друзьями. И спустя много лет в своих «Мемуарах британского агента» Локкарт напишет о Муре так: «Что-то вошло в мою жизнь, что было сильней, чем сама жизнь. С той минуты она уже не покидала меня, пока не разлучила нас военная сила большевиков».

В том же 1918 году Муре пришло известие, что ее муж Бенкендорф, бывший российский посланник в Германии, убит под Ревелем при невыясненных обстоятельствах. Она осталась одна без средств к существованию, с больной матерью на руках.

Она уехала в Петроград. 1919 год - зловещий год для Петрограда и России, год голодной смерти, сыпного тифа, лютого холода в разрушенных домах и безраздельного царствования ВЧК. Здесь она нашла своего знакомого по работе в госпитале, бывшего генерал-лейтенанта А. Мосолова, который ее приютил. У нее не было ни прописки, ни продовольственных карточек. Она решила работать. Однажды Мура отправилась во «Всемирную литературу» к К.И. Чуковскому, потому что ей сказали, что он ищет переводчиков с английского на русский. Он обошелся с ней ласково, дал какую-то работу, достал продовольственную карточку, а летом повел ее к Горькому.

В разное время различные женщины в доме Горького занимали за обеденным столом место хозяйки. С первой женой Е.К. Пешковой он расстался давно, с М.Ф. Андреевой - еще до революции, но она все еще жила в большой квартире писателя, хотя часто уезжала, и в это время ее место хозяйки занимала В.В. Тихонова, чья младшая дочь, Нина, поражала сходством с Горьким. В его доме жили и его дети, и дети его жен, и друзья. Часто ночевали гости. Мура всем понравилась, а когда через месяц начались холода, ее пригласили жить на квартиру писателя. Комнаты Горького и Муры были рядом.

Уже через неделю после переезда она стала в доме совершенно необходимой. Она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, отбирала те, которые ему присылались для чтения, готовила все для его дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные тексты, умела внимательно слушать, сидя на диване в его кабинете. Слушала молча, смотрела на него своими умными, задумчивыми глазами, отвечала, когда он спрашивал, что она думает о том и об этом, о музыке Добровейна, о переводах Гумилева, о поэзии Блока, об обидах, чинимых ему Зиновьевым…

Он знал о Муре немного, кое-что о Лаккарте, кое-что о Петерсе. Она рассказала Горькому далеко не все, конечно. То, что он воспринял как главное, было убийство Бенкендорфа и разлука с детьми. Она не видела их уже третий год, и она хотела и надеялась вернуться к ним. Горький любил слушать ее рассказы. У нее была короткая, праздная и нарядная молодость, которая рухнула от первого удара карающего эту жизнь топора. Но она ничего не боялась, шла своим путем, и не сломили ее ни ВЧК, ни то, что мужа разорвали на части, ни то, что дети бог знает где. Она - железная женщина. А ему пятьдесят два года, и он человек прошлого века, у него за спиной аресты, высылки, всемирная слава, а теперь - застарелый туберкулез, кашель и кровохарканье. Нет, он не железный.

Именно Горький организовал и второй, фиктивный брак Марии Игнатьевны. Писатель оплатил огромные карточные долги некоего барона Будберга, взамен сосватав ему свою очаровательную протеже. Этот брак ей был весьма необходим: в Эстонии у нее оставались дети от первого мужа, а замужество давало ей эстонское гражданство и право свободно посещать их. Так Мура стала баронессой Будберг.

Мура и Горький, фото не позднее 1933 года

Мура подолгу жила с Горьким на его вилле на Капри и чувствовала себя там вполне хозяйкой. Писатель предлагал ей узаконить их отношения, но она отказалась. Прежде всего теперь она ценила свою свободу.

Когда в Россию приехал Герберт Уэллс с сыном, Горький пригласил их жить к себе, в эту же большую и густонаселенную квартиру, потому что приличных гостиниц в то время было не найти. И Мура все дни была официальной переводчицей по распоряжению Кремля. К концу второй недели своего пребывания в Петрограде Уэллс внезапно почувствовал себя подавленным, не столько от разговоров и встреч, сколько от самого города. Он стал говорить об этом Муре, которую встречал еще перед войной, в Лондоне. А она была наделена врожденной способностью делать все трудное легким и все страшное - не совсем таким страшным, каким оно кажется, не столько для себя и не столько для других людей, сколько для мужчин, которым она нравилась. И вот, улыбаясь своей кроткой улыбкой, она уводила Уэллса то на набережную, то в Исаакиевский собор, то в Летний сад.

Когда Мура попыталась пробраться в Эстонию нелегально, чтобы узнать о детях, ее задержали, и Горький сразу же поехал в петроградскую ЧК. Благодаря его хлопотам Муру выпустили. Но когда восстановилось железнодорожное сообщение с Эстонией, она опять отправилась туда. Тогда уже было ясно, что Горький вскоре уедет за границу. Она надеялась, что он поедет через Эстонию, и хотела дождаться его там. Но в Таллинне ее сразу же арестовали, обвинив в том, что она советская шпионка. Она наняла адвоката, и ее выпустили, взяв подписку о невыезде. Через три месяца ее выслали бы обратно в Россию, куда ей совсем не хотелось. Но ни в какую другую страну она не могла уехать из Эстонии, впрочем, как и из России. «Вот если бы вы вышли замуж за эстонца и получили бы эстонское гражданство, - намекнул ей адвокат, - вас бы выпустили».

Она жила с детьми три месяца, и родня мужа из-за этого лишила детей всякой денежной поддержки. Теперь она должна была сама содержать их и гувернантку. И именно в этот момент тот адвокат познакомил ее с бароном Николаем Будбергом. Барон тоже хотел в Европу, но у него не было денег. Муре Горький, который был в Берлине, перечислил тысячу долларов. Теперь ее брак с бароном все решал: он получал деньги на выезд, она - визу. Горький в Берлине энергично хлопотал за Муру, которую предложил властям назначить за границей его агентом по сбору помощи голодающим России.

Годы 1921-1927 были счастливыми для Горького. Лучшие вещи его были написаны именно в это время, и, несмотря на болезни и денежные заботы, была Италия, которую он так любил. И была рядом Мура. Сияющее покоем и миром лицо Муры и большие, глубокие и играющие жизнью глаза, - может быть, это все было и не совсем правда, или, наверное, даже не вся правда, но этот яркий и быстрый ум, и понимание собеседника с полуслова, и ответ, мелькающий в лице, прежде чем голос прозвучит, и внезапная задумчивость, и странный акцент, и то, как каждый человек, говоря с ней или только сидя с ней рядом, был почему-то глубоко уверен в своем сознании, что он, и только он, в эту минуту значит для нее больше, чем все остальные люди на свете, давали ей ту теплую и вместе с тем драгоценную ауру, которая чувствовалась вблизи нее. Волосы она не стригла, как тогда было модно, а носила низкий узел на затылке, заколотый как бы наспех, с одной или двумя прядями, выпадающими из волны ей на лоб и щеку.

Ее тело было прямо и крепко, фигура была элегантна даже в простых платьях. Она привозила из Англии хорошо скроенные, хорошо сшитые костюмы, научилась ходить без шляпы, покупала дорогую и удобную обувь. Драгоценностей она не носила, мужские часы на широком кожаном ремешке туго стягивали ее запястье. В ее лице, с высокими скулами и широко поставленными глазами, было что-то жесткое, несмотря на кошачью улыбку невообразимой сладости.

Горький вместе с многочисленным семейством переезжал из одного санатория в другой. Жили всегда просторно и удобно. Когда писателю становилось лучше, он с Мурой ходил гулять к морю. В Херингсдорфе, как и в Саарове, в Мариенбадане и в Сорренто он ходил медленно. Носил черную широкополую шляпу, сдвинув ее на затылок, желтые усы загибались книзу. Утром читал газеты и писал письма. За порядком в доме по-прежнему следила Мура. Но теперь регулярно, три раза в год, она ездила в Таллинн к детям - летом, на Рождество и на пасху - и проводила с ними каждый раз около месяца. Иногда она задерживалась в Берлине по издательским делам Горького. Но в Берлине жил еще Николай Будберг, ее официальный муж, и он вел себя так, что его в любое время могли посадить в тюрьму - за карточные долги, за невыплату алиментов, за неоплаченные чеки... Ей приходилось улаживать дела барона - платить... Мура решила отправить мужа в Аргентину, и ей это удалось. Больше она о нем никогда не слышала.

до сих пор жива версия, что Горького убила его Мура — по заданию НКВД, а возможно, и самого Сталина. Она приехала в Горки из Лондона, как только писатель заболел. Она находилась с ним с глазу на глаз. Незадолго до смерти она приходила к Горькому в сопровождении Ягоды. А после смерти у постели писателя видели стакан воды, который исчез. Родственники покойного не смогли получить даже частички его праха. (Писатель был кремирован и похоронен в кремлевской стене.)

Кроме того, известно, что Сталин всегда относился к Муре с симпатией. Однажды она подарила вождю всех народов аккордеон, и генсек был очень рад презенту. А по рассказам внучки Горького Марфы Максимовны, Сталин «при встречах всегда расшаркивался перед ней. Однажды прислал огромный букет алых роз».

Не исключено, что Мура многие годы была агентом ЧК: чуть ли не с первых дней основания, со времени своего ареста в 1918 году. Впрочем, никаких документальных доказательств нет. И попытки биографов Горького найти подтверждения этому в архивах Лубянки ни к чему не привели.

Однако в том, что Мария Будберг — шпионка, были убеждены сотрудники британской разведки МИ-5. Ее называли красной Мата Хари и долгие годы вели за ней наблюдение.

По-видимому, виновата в этом... сама баронесса Будберг. Как писала ее дочь Таня Александер, именно ее мать играла главную роль в создании слухов и легенд вокруг собственной особы. Она перекраивала свое прошлое, не считаясь с фактами и напуская тумана. Любившая быть всегда в центре внимания, она оставалась примой в созданном ею театре собственной судьбы.

Тайны автомобильного трейлера

Через некоторое время после смерти Горького Будберг поселилась в Англии со своими двумя детьми, жившими до этого в Эстонии и... с другим известным писателем — Гербертом Уэллсом.

Они познакомились, когда фантаст приезжал в СССР по приглашению советских властей, и Уэллс уже не смог забыть Муру никогда. Еще живя на Капри, Мария тайно ездила в Лондон и встречалась с автором «Человека-невидимки». Он ей предлагал обвенчаться, но тщетно. Миссис Уэллс баронесса Будберг так и не стала.

Многие годы она находилась под пристальным наблюдением британской разведки. Обнародованы донесения одного из агентов МИ-5 о том, что эта женщина могла выпить огромное количество спиртного, особенно джина, и не терять головы. «Эта женщина очень опасна», — сигнализировала московская резидентура английской разведки.

Всю войну она работала на Локкарта в журнале «Свободная Франция». Уэллс воспринимал ее деятельность у французов как необходимое убийство времени. Он жил теперь в собственном особняке и начал пророчествовать о конеце света, потому что все его лучшие книги остались в прошлом. Он болел, а в 1945 году никаких надежд на улучшение здоровья уже не осталось, и с этого времени Мура была с ним неотлучно. Война состарила ее. Она начала толстеть, ела и пила очень много и небрежно относилась к своей внешности. Ей было пятьдесят четыре года, когда умер Уэллс.

После войны Мура жила в Лондоне совершенно свободно, без денежных затруднений. Сын жил на ферме, дочь вышла замуж. Мура несколько раз ездила в СССР как британская подданная. В конце жизни она очень растолстела, общалась больше по телефону и всегда имела под рукой полбутылки водки. За два месяца перед смертью сын, бывший уже на пенсии, взял ее к себе в Италию.

«Она была умна, жестока, полностью сознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое, и, зная свои силы, опиралась на свое физическое здоровье, энергию и женское очарование. Она умела быть с людьми, жить с людьми, находить людей и ладить с ними. Она, несомненно, была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшегося беспощадным и безжалостным к ней и к ее поколению вообще», — писала о Муре Нина Берберова (жена поэта Ходасевича) в своей самой популярной книге «Железная женщина: Рассказ о жизни М.И. Закревской-Будберг, о ней самой и ее друзьях».

Впрочем, сама Мария Игнатьевна была убеждена, что Берберова ее недолюбливала, потому что сама претендовала на внимание со стороны Горького, но проиграла в этом женском соперничестве. (Кстати, определение «железная женщина» Муре дал сам Горький.)

Именно Мария Игнатьевна уговорила Алексея Максимовича вернуться на родину. Здесь, в Советском Союзе, он написал «Жизнь Клима Самгина» и посвятил этот роман Муре. И здесь он умер. А злые языки тогда про Муру сказали: «Он ей — «Жизнь», а она ему — смерть».

«Он ей — «Жизнь», а она ему — смерть»

Слухи о том, что Горького отравили, ходят все годы. Об этом говорилось и на процессе против Троцкистско-Бухаринского блока: убийство Горького было одним из пунктов обвинительного заключения против бухаринцев. Однако никаких документальных подтверждений, что Горького отравили, впоследствии получить так и не удалось. Официально считается, что вождь пролетарской литературы умер естественным образом.

После смерти пролетарского писателя советское правительство оформило Будберг как наследницу зарубежных изданий писателя, и вплоть до второй мировой войны она получала гонорары со всех его зарубежных изданий.

В 1974 году баронесса Мура подожгла автомобильный трейлер, в котором хранились рукописи и ее личный архив. Бумаги, за которые бы дорого заплатили разведки разных стран, литературоведы и историки, канули в небытие, оставив об их хозяйке лишь мифы да обрывки воспоминаний. Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг умерла спустя два месяца после этого пожара — в возрасте 83 лет.

- КарданныйВал

- Автор темы

- Сообщения: 8257

- Темы: 22

- С нами: 10 лет 7 месяцев

Re: Эмигрантика

КарданныйВал,

потрясающая женщина.

потрясающая женщина.

- rimi

- Сообщения: 4924

- Темы: 1

- С нами: 5 лет 9 месяцев

Re: Эмигрантика

Юрий Павлович Анненков

Внушительная биография, долгий путь, практически свидетель века, знакомец многих известных людей. Биографический текст помещу под спойлер, потому что художник же. Картины смотреть надось ))

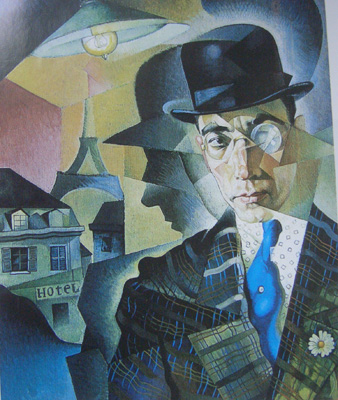

Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни. 1924

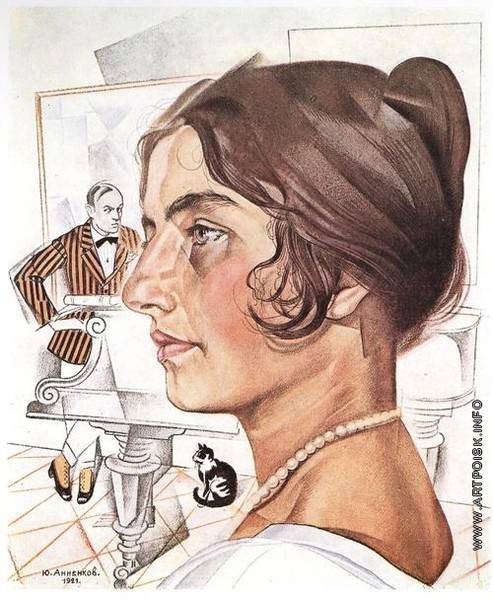

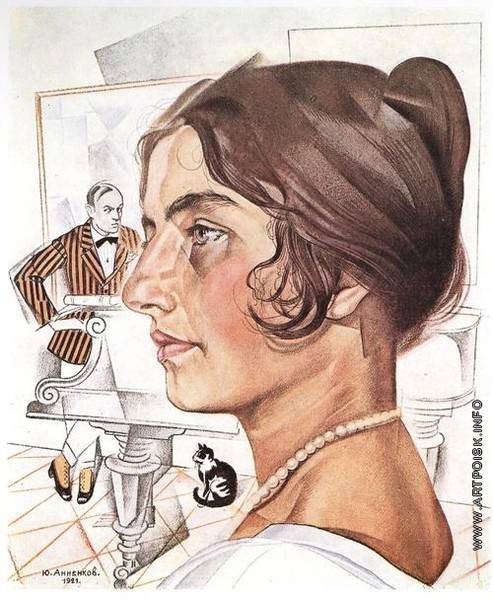

Анна Ахматова 1921

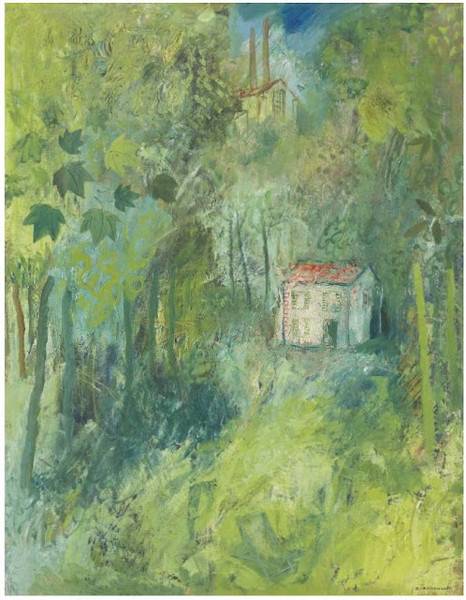

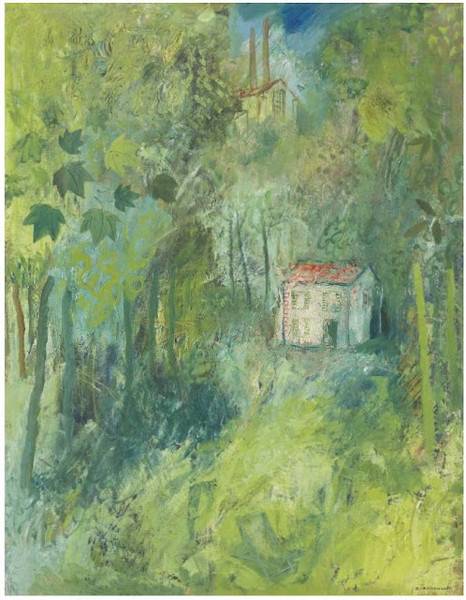

Июнь. Лес. 1918

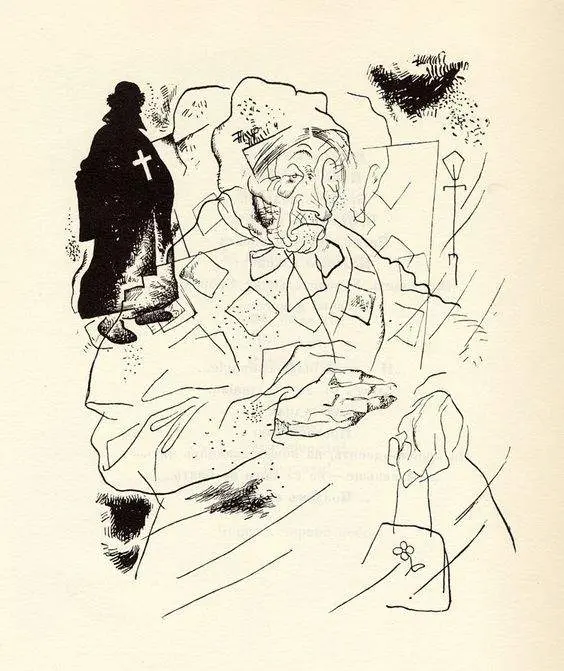

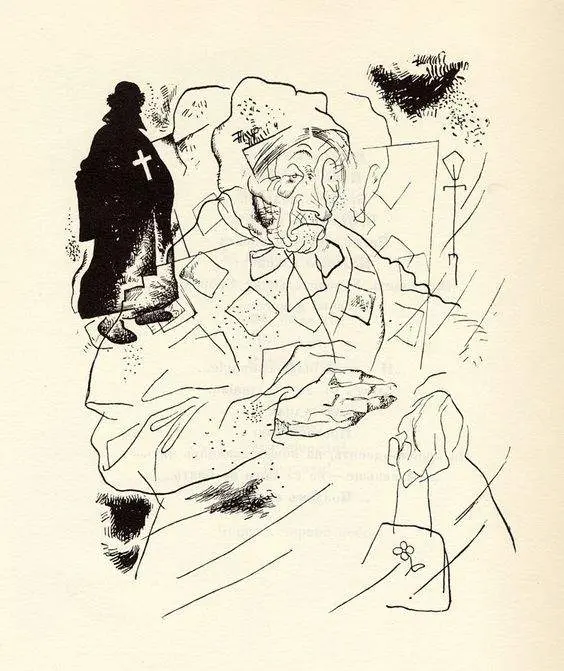

Иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать». 1918

"Палаццо Дарио. Венеция". Холст, масло.

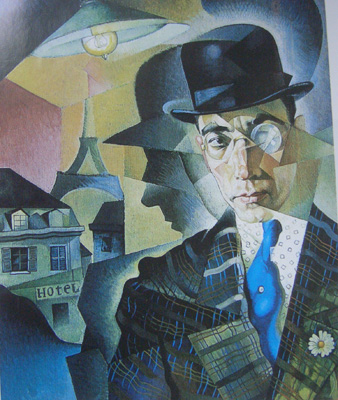

Автопортрет. 1919

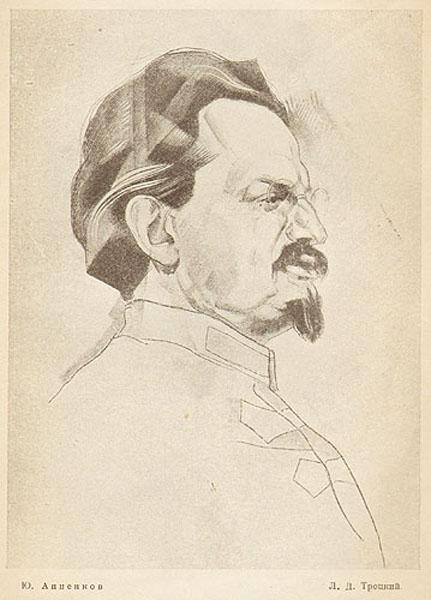

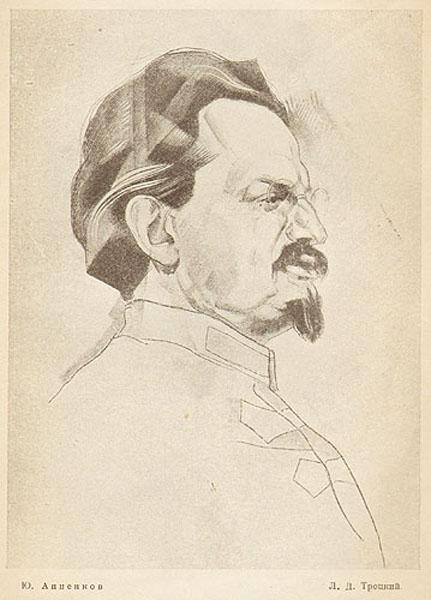

Портрет Троцкого 1926

Интересно что одно из его самых больших наследий - это участие во многих фильмах, как художника по костюмам, фильмография достаточно внушительна, можно сказать что он оказал существенное влияние на французское кино середины века

Добавлено спустя 31 секунду:

Портрет фотографа 1918

Портрет Горького 1920

автопортрет с сестрой

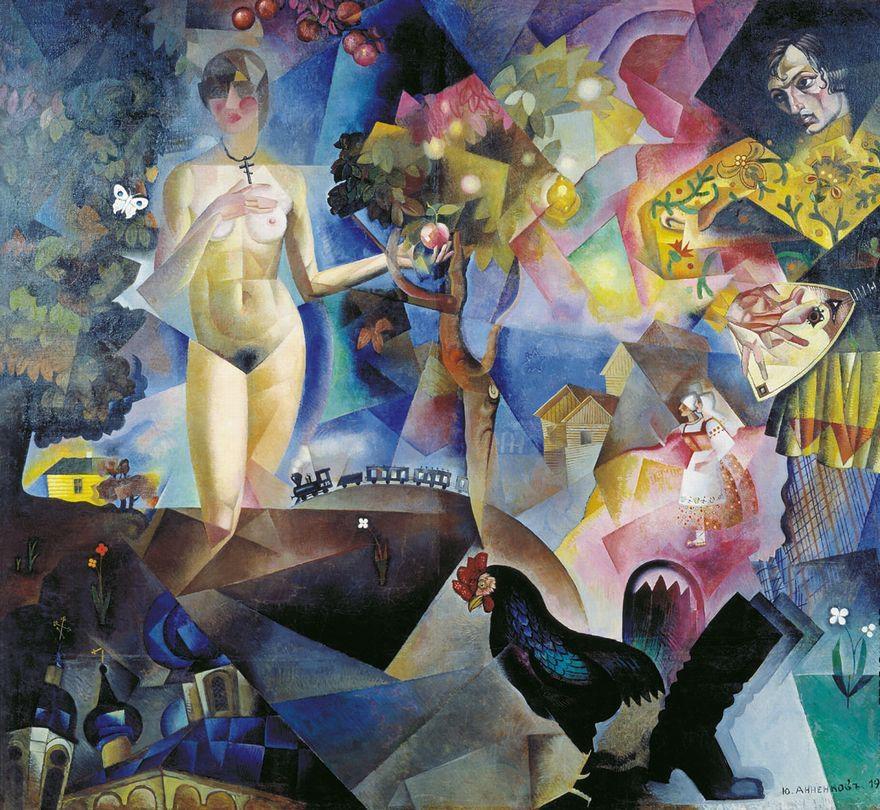

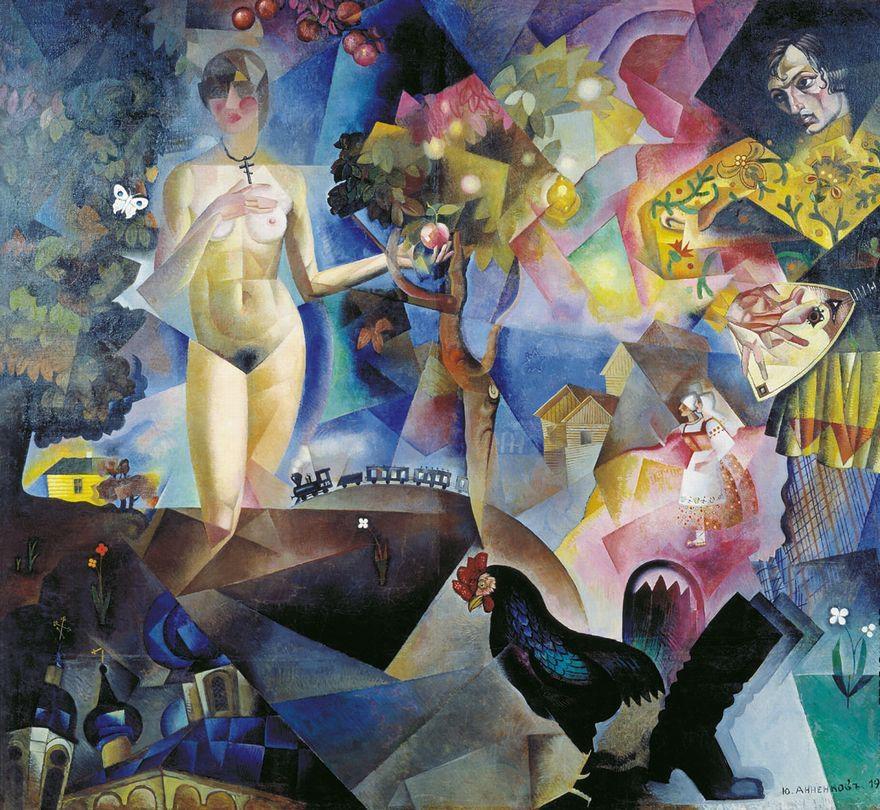

Адам и Ева

Внушительная биография, долгий путь, практически свидетель века, знакомец многих известных людей. Биографический текст помещу под спойлер, потому что художник же. Картины смотреть надось ))

- Спойлер

- Юрий Павлович Анненков (23 июля 1889, Петропавловск, Российская империя — 12 июля 1974, Париж) — русский и французский живописец, график, художник театра и кино, критик, литератор (литературный псевдоним — Борис Темирязев).

Особенности творчества художника Юрия Анненкова: обучение в Париже в 1911-1912 годах дало возможность Анненкову окунуться в самую гущу новомодных художественных течений, среди которых ему были наиболее близки кубизм и футуризм. Он выработал собственный графический стиль, объединяя академический рисунок с кубическими элементами, который замечательно отражен в серии знаменитых портретов известных личностей, вышедших в виде отдельного издания «Портреты» в 1922 году. Произведения Анненкова всегда отличались большой импровизационной свободой и искусными пластическими решениями. С 1950-х годов художник практически отказался от фигуративности, обратившись к живописной абстракции и ассамбляжу, использовал в работах наклеенные на холст лоскуты ткани, металлические и деревянные детали.

Известные работы художника Юрия Анненкова: портреты выдающихся деятелей культуры и искусства Серебряного века – Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Александра Блока, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского и др.; иллюстрации к поэме Александра Блока «Двенадцать»; "Адам и Ева", "Купальщики".

Юрий Павлович Анненков родился в Петропавловске, где его отец, народоволец Павел Семенович Анненков. отбывал срок ссылки за участие в подготовке покушения на императора Александра II . Семья переехала в Санкт-Петербург, когда Юрию исполнилось 5 лет. Вскоре в семье появился еще один сын – Александр.

Юрий поступил в 12-ю Петербургскую казённую гимназию, из которой был исключен за политические карикатуры для школьного нелегального журнала. С 1906 года учился в частной гимназии Столбцова, которую закончил в 1908 году и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Семья Анненковых имела дачу в поселке Куоккала, где они часто жили и зимой, а соседями их были Корней Чуковский и Илья Репин. Знакомство и частое общение с Репиным только укрепили Анненкова в стремлении стать профессиональным художником: одновременно с университетом он стал брать уроки в мастерской Савелия Зейденберга, у которого в то же время учился Марк Шагал. Год спустя Анненков держал экзамен в Академию художеств – увы, неудачно. Но не пал духом и продолжил обучение - в мастерской Яна Ционглинского, а также начал посещать училище Штиглица.

В 1911 году по совету Ционглинского Анненков едет в Париж. Он берет уроки в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлоттона, посещает Академии Ла Палетт и Гранд Шомьер. В 1913 году Анненков дебютирует в Салоне Независимых с картинами «Вечер» и «Пейзаж».

По возвращению в Санкт-Петербург Юрий Анненков окунулся в театральную деятельность, подружившись со скандально известным режиссером Николаем Евреиновым, в то время работавшим в театре «Кривое зеркало». Следующие 4 года Евреинов прожил на куоккальской даче Анненковых, влившись в дружный круг петербургской творческой интеллигенции. В «Кривом зеркале», работая над оформлением спектакля «Homo sapiens», Анненков повстречал свою первую жену, Елену Борисовну Гальперн (1897–1980), балерину, ученицу Айседоры Дункан, которая впоследствии открыла в России собственную школу танцев.

Анненков увлекся графикой, и Корней Чуковский рекомендовал молодого художника журналу «Сатирикон»; его рисунки стали появляться в журналах «Аргус», «Лукоморье», «Отечество». Он создавал живописные работы, в 1916-17 годах оформлял представления артистического кабаре «Привал комедиантов», стал членом общества «Мир искусства». Первой работой Анненкова в качестве книжного оформителя стал «Самовар» Максима Горького, изданный в 1917 году.

Революцию Анненков принял положительно, участвовал во многих художественных начинаниях советского правительства, создал ряд портретов политических деятелей – Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина и др. В 1918 году в творческом союзе с Александром Блоком художник создал знаменитые иллюстрации к поэме «Двенадцать».

7 ноября 1920 года режиссер Николай Евреинов осуществил грандиозную театрализованную постановку «Взятие Зимнего дворца», заснятого на кинопленку. Анненков создавал декорации и костюмы к этому действу, в котором приняли участие около 9 тысяч человек актеров и массовки. Анненков вошел в правление петроградского Дома искусств, стал одним из организаторов ОСТа. В том же году Анненков был избран профессором Академии Художеств, куда в свое время не был принят.

В 1920 году увидела свет книга Юрия Анненкова «Портреты», которую составили острохарактерные образы знаменитых деятелей культуры Серебряного века, решенные в стиле кубизма, а также статьи, посвященные самому Анненкову. Среди самых известных книг, оформленных Юрием Анненковым - «Мойдодыр» Корнея Чуковского, которую он проиллюстрировал в 1923 году - и которая переиздавалась более 30 раз.

В 1924 году Юрий Анненков вместе с женой Еленой Гальперн выехал в Венецию для участия в XIV Международной художественной выставке, первой для Страны Советов. Здесь он принял окончательное решение не возвращаться в Россию. Некоторое время жил и работал в Германии, а позже переехал в Париж, где в 1925 году принял участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Он регулярно ходил отмечать паспорт в советское посольство, выполнял заказы на оформление выставок, которые Советы устраивали за границей, со всем соглашался, но для себя все уже решил.

Во французской столице художник встретил всех, с кем познакомился еще в период своего обучения в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлотона, возобновил отношения с соучениками по Академии Ла Палетт и Гранд Шомьер. Талант Анненкова расцвел - он был востребован не только как портретист, но и как книжный график, живописец, как театральный художник, сотрудничал с Джорджем Баланчиным, Леонидом Мясиным, Брониславой Нижинской. Особенное место в его творчестве занимала "Пиковая дама" - Анненков создал декорации и костюмы к спектаклю "Пиковая дама" для театра "Летучая мышь" (1931), затем к опере "Пиковая дама" Чайковского (1942), а в 1960 году полностью оформил балет "Пиковая дама" в постановке Сержа Лифаря.

В конце 1920-х годов произошел разрыв с первой женой Еленой, которая вскоре вернулась обратно в Россию. Второй женой художника стала Валентина Мотылева, бывшая МХТовская актриса. В ателье Анненкова на рю Буало часто бывали гости из советской России – Пастернак, Бабель, Эренбург, Слонимский, Алексей Толстой… Жорж Анненкофф, как его стали величать на французский манер, несмотря на большую востребованность в театральной жизни, а позже и в кинематографе, никогда не бросал живопись. Его картины регулярно появлялись в галереях и салонах, и сегодня многие из них хранятся в частных коллекциях Европы и Америки.

Анненков прекрасно владел словом, писал под псевдонимом Борис Темирязев. Еще до своего отъезда он опубликовал ряд критических статей, посвященных театру, в газете "Жизнь искусства". В 1934 году в Берлине вышел его роман «Повесть о пустяках». А в 1966 году в Нью-Йорке увидела свет его книга "Дневник моих встреч. Цикл трагедий", в которой Анненков описывает свои встречи со многими замечательными личностями - Корнеем Чуковским, Владимиром Маяковским, Ильей Репиным, Михаилом Зощенко, Исааком Бабелем, Александром Бенуа, Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, Анной Ахматовой, Всеволодом Меерхольдом и многими другими.

Бурное развитие кинематографа увлекло Анненкова: так, в 1938 году он принял участие в создании фильма знаменитого германского постановщика Георга Пабста «Драма в Шанхае», позже сотрудничал с ним же в киноленте «Mademoiselle Docteur», где главные роли исполнялись Луи Жуве и Пьером Френе. Его приглашали к сотрудничеству киностудии Франции, Германии, Италии...

Годы немецкой оккупации Анненков провел в Париже, работал над театральными постановками. С 1945 по 1955 год он был президентом Французского синдиката кинематографистов. В 1955-м году Юрия Анненкова и его коллегу Розин Деламар номинировали на премию «Оскар» Американской академии киноискусства за костюмы к фильму «Мадам де…» режиссера Макса Офюльса, с которым художника связывала дружба и сотрудничество в четырех кинолентах. Всего же художник создал костюмы к более чем 50 кинофильмам, в 1951 году увидела свет его книга "Одевая кинозвезд", выпущенная в 2004 году на русском языке издательством МИК.

В последние годы жизни Юрий Анненков сотрудничал с телевизионными каналами западной Германии и Франции, по-прежнему занимался графикой и живописью, создавал иллюстрации для французских журналов. В 1969-70 гг оформил книги Александра Солженицына и Михаила Булгакова, выходившие в издательстве YMCA-Press.

Юрий Анненков ушел из жизни в возрасте 84 лет и похоронен в Париже.

В 2014 году на аукционе Christie’s портрет литератора Александра Тихонова, директора советского издательства «Всемирная литература», созданный Анненковым в 1922 году, был продан за $6 268 000.

Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни. 1924

Анна Ахматова 1921

Июнь. Лес. 1918

Иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать». 1918

"Палаццо Дарио. Венеция". Холст, масло.

Автопортрет. 1919

Портрет Троцкого 1926

Интересно что одно из его самых больших наследий - это участие во многих фильмах, как художника по костюмам, фильмография достаточно внушительна, можно сказать что он оказал существенное влияние на французское кино середины века

- Спойлер

- Filmography

Costume designer

1965Pas question le samedi

1959Der Kirschgarten (TV Movie)

1958Darf ich mitspielen? (TV Movie)

1958Монпарнас-19

1957Der trojanische Krieg findet nicht statt (TV Movie)

1955Лола Монтес

1954Le due orfanelle

1954I tre ladri

1954La contessa di Castiglione

1954Appassionatamente (as Annenkov)

1954Raspoutine

1954Большая игра

1953Мадам де...

1953Puccini

1952Наслаждение (as Annenkoff)

1950Карусель (as G. Annenkov)

1950Lady Paname

1949Valse brillante

1949La leggenda di Faust

1949Черная магия (as Georges Annenkoff)

1949Addio Mimí!

1948La Chartreuse de Parme (as Annenkoff)

1947La signora dalle camelie

1947La colère des dieux

1946Patrie (as Annenkoff)

1946Пасторальная симфония (as Annenkoff)

1946L'affaire du collier de la reine

1945Le père Serge

1944Le bossu

1943L'éternel retour (as Annenkoff)

1942Pontcarral, colonel d'empire

1942La duchesse de Langeais (as G. Annenkoff)

1939Cavalcade d'amour (as Georges Annet)

1939Louise

1938Le drame de Shanghaï

1938La principessa Tarakanova (as Annenkoff)

1938Nostalgie

1937Le mensonge de Nina Petrovna

1937Nuits de feu

1937Mademoiselle Docteur (as Georges Annet)

1936Tarass Boulba

1936Майерлинг (as Annenkoff)

1935La mascotte

1934Les nuits moscovites

1926Фауст

Добавлено спустя 31 секунду:

Портрет фотографа 1918

Портрет Горького 1920

автопортрет с сестрой

Адам и Ева

- КарданныйВал

- Автор темы

- Сообщения: 8257

- Темы: 22

- С нами: 10 лет 7 месяцев

Re: Эмигрантика

КарданныйВал писал(а):В целом он конечно большой молодец что свалил по тихому за рубеж в то время, так он смог полноценно реализоваться.

Но что то все работы, которые ты выложил, все сделаны в убогом СССР.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

С выставки

Добавлено спустя 47 секунд:

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

- Папа_Карло В сети

- Сообщения: 60648

- Темы: 91

- С нами: 18 лет 10 месяцев

Сообщений: 10

• Страница 1 из 1

Вернуться в О жизни России и общества

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей